間取りで後悔、、、営業マンの図面と設計士の図面の違いって何?

「この間取り、すごく理想的…!」

営業マンが差し出してくれた図面に心が躍った、そんな経験はありませんか?でも、その“理想の間取り”、本当にそのまま建てられると思っていませんか?

実は、営業マンが描く図面はあくまで提案用のイメージ。構造、安全性、法規性までは考慮されておらず、あとから大幅な修正が入ることもしばしばです。こうした事実を知らずに契約を進め、後悔する施主は後を絶ちません。

今回は、住宅性能や設計・構造に精通したプロ意見も参考に、営業図面と設計図面の本質的な違いを徹底解説。図面から読み解く「本当に安心できる家」とは何かを、これから建てる方にもわかりやすくお伝えします。

この記事を読むことで、図面を見る目が変わり、家づくりにおける“正しい判断力”が身につきます。さらに、長期的に満足できる住宅を実現するための具体的な行動指針も得られると思います。

「夢を叶える家」は、見た目だけでなく見えない部分にこそ価値がある。知らなかったでは済まされない、図面から始まる家づくりの本質を、今ここで押さえておきましょう。

間取りで後悔する方は?

この記事のもくじ

- 1 間取りで後悔する方は?

- 2 耐震性に直結する構造計算の有無

- 3 間取りシミュレーション (柱・梁の配置と間取りの関係)

- 4 許容応力度計算と仕様規定の違い

- 5 建物の偏心や剛性バランス

- 6 安全性に配慮した設計の工夫

- 7 点検・補修しやすい設計とは

- 8 設備スペースの確保と配管の工夫

- 9 長期優良住宅基準を満たす設計図面

- 10 雨漏り・結露防止の詳細設計

- 11 維持管理を見据えた素材・工法選び

- 12 断熱・気密性能の設計的考慮

- 13 湿気対策・劣化対策の工夫

- 14 換気計画と通風設計

- 15 将来の家族構成変化を見据えた間取り

- 16 経年劣化に強いディテールと納まり

- 17 設計段階に関わる重要性

- 18 設計士との打ち合わせポイント

- 19 営業図面に潜むリスクを見抜く力

- 20 良い家を建てるために施主ができること

- 21 Q&A

- 22 まとめ

営業マンが描く「間取り図」の特徴

営業マンが作成する図面は、お客様の希望や理想を反映したイメージ重視の提案資料です。開放的なリビングや広い玄関など、視覚的に魅力的な要素が盛り込まれていますが、実際に建築可能かどうかの検討は行われていないことが多いです。構造や法規制の制約が考慮されていないため、あくまで「夢を形にした仮案」として捉える必要があります。

営業段階の図面では、建築基準法や構造に関する配慮がほとんどされていないのが現実です。例えば、隣地との距離や採光・通風の確保、耐力壁の配置などは考慮されておらず、実施設計段階で大幅な修正が必要になるケースもあります。最初のプランに惚れ込んで契約してしまうと、あとで理想と現実のギャップに直面する可能性があります。

営業図面は顧客の満足を優先し、希望を可能な限り盛り込む傾向があります。部屋数を増やしたり収納を多く設けたりと、要望に応える姿勢は魅力的ですが、構造的に実現できない間取りになっていることも少なくありません。設計士が登場した段階でプランの修正が入り、施主の不満につながる事例も見られます。

営業図面の多くは平面図だけで構成されており、断面図や詳細図は含まれていません。そのため、天井の高さや外観のバランス、日当たりなどの空間の質を正確に把握するのは困難です。完成後に「思っていたのと違った」と感じる原因の多くは、この情報不足にあります。

魅力的に見える営業図面も、実施設計が始まると構造的・法的な都合により大きく変更される可能性があります。間取りが変われば、住まい全体の印象や使い勝手も大きく変わります。「この図面の通りには建たないかもしれない」という認識を持つことが、失敗しない家づくりの第一歩です。

設計士が描く「設計図書」の役割

建築法規を満たすための図面として設計士が描く図面は、建築基準法や都市計画法などの法規を厳密に遵守した上で作成されます。敷地の条件、高さ制限、建ぺい率・容積率、さらには採光・通風など、多くの規定をクリアして初めて「確認申請」に使える図面となります。

営業図面との最大の違いは、実際に「建てられる家」を提案する内容であることです。設計図書は、施工現場にとっての“設計マニュアル”であり、施工者が迷わず工事できるように詳細まで記されています。平面図や立面図だけでなく、断面図・構造図・設備図・仕上表まで含み、図面通りに家が建てられるよう指示されます。現場での解釈の余地を極力減らすことが、品質の安定につながるのです。

図面は責任の証でもある

設計士が提案・作成した図面は建築士の資格と責任が裏付けられた“公式文書”です。法令違反や構造上の瑕疵があれば、損害賠償の責任を問われることもあります。そのため、設計図には安全性・合理性・性能を担保する緻密な情報が盛り込まれているのです。これは営業図面にはない、専門家ならではの役割です。

性能・快適性の根拠を示す断熱材の種類や厚み、サッシの性能、換気方式といった住宅の性能を裏付ける情報が、設計図書には明確に示されています。これにより、「この家がどの程度快適で省エネか」が図面から読み取れるのです。単なる間取りではなく、住み心地に直結する性能設計が行われているのが特徴です。

完成後の住宅でも、設計図書はメンテナンスやリフォーム時に不可欠な情報源です。配管のルートや構造の詳細が分かれば、不要な解体や工事費用を避けられます。図面を保存しておくことが、長く安心して住み続けるための「住まいの履歴書」となります。営業図面にはない価値がここにあります。

設計精度と法規・構造の考慮度の違い

営業図面は概略レベル?営業図面は、間取りの方向性を示すための概略プランにすぎません。

壁の厚みや柱の位置、構造の整合性などは考慮されず、見た目や空間の魅力を優先して描かれています。「図面」といっても、それは建築の可否を示すものではなく、あくまで“提案資料”と認識すべきです。

設計士が作成する図面は、梁のスパンや耐力壁の位置など、構造に関する情報も盛り込まれています。「この図面通りに建てれば安全・快適な家になる」ことを保証する設計が求められます。また、法規遵守と確認申請の関係・建築確認申請に提出される図面には、すべての法的条件を満たしていることが求められます。用途地域や建ぺい率、高さ制限、避難経路の確保など、設計士は複数の法律をクリアするよう緻密に設計します。

営業図面ではこの点が未対応なことが多く、申請段階で大幅修正になるケースもあります。 構造の成立性に対する理解も当然必要で、営業図面には構造検討が含まれない場合が多い為、耐力壁が足りない、スパンが長すぎるなどの“構造破綻”が潜んでいることがあります。

一方、設計士は建物にかかる荷重を計算し、安全に成立する構造配置を設計します。数値と理論に裏打ちされた構造計画こそが、安心して住める家の基盤なのです。 意匠と構造のバランスを見ながら吹き抜けや大開口など、見た目に魅力的なデザインが構造上成り立つかどうかは慎重な検討が必要です。設計士は意匠性と構造安全性のバランスをとるため、梁の補強や壁配置の調整などの工夫を図面に反映します。安全性を損なわずにデザイン性を実現するには、設計力が不可欠です。

誰のための図面か?目的の違い

営業図面は施主への提案用ですので営業マンが描いても問題はありません、施主の理想や要望を叶えるための「提案資料」です。見た目や暮らしやすさの印象を優先し、構造的な制約や施工の現実性は二の次になることが多くあります。契約を前提とした「魅せる図面」であるため、実際の家とは異なる可能性を意識して見ることが重要です。

設計士が作成する図面は、実際に家を建てる職人や施工業者に対する明確な「指示書」です。壁の厚さや構造材の位置、配管ルートや材料仕様まで、細部にわたる情報が盛り込まれています。設計図がなければ、家は正確に建たない。それほどまでに重要な実務用図面です。

図面の閲覧者が異なるのも違いの1つです。営業図面の主な読者は施主本人であり、パッと見て分かりやすいことが求められます。

一方、設計図面は建築士・現場監督・職人・行政担当者など、複数の専門家が使うものであり、内容は専門的かつ技術的です。同じ“図面”でも対象とする読者が違えば、書き方も大きく異なるのです。

目的が異なれば情報量も違う

営業図面は「契約を取るためのイメージ提案」が目的であるため、装飾や構成に重点が置かれます。対して設計図面は、施工に必要な寸法や仕様、法的要件までを記した“設計情報の集合体”です。図面の目的の違いが、そのまま情報の深さと正確性の差となって現れるのです。

図面から読み取れる価値の違いも有ります。営業図面は感覚的な魅力を伝えるため、生活の理想像を描きやすい反面、住宅性能や安全性の裏付けがありません。一方、設計図面は、断熱性・耐震性・施工性といった実用的な価値が細部に宿ります。家づくりの本質を知るには、営業図面だけでは不十分なのです。

図面が及ぼす将来的な影響

建築後の不具合の予防も当然頭に入れておきながら設計士による正確な図面があることで、施工ミスや部材の誤発注などを未然に防ぐことができます。

図面に不明点や矛盾があると、現場での判断に委ねられる範囲が広がり、施工トラブルや品質のばらつきにつながる恐れがあります。精度の高い設計は、長期的な安心の基礎なのです。それによって メンテナンスの難易度が変わる構造や配管、電気のルートが正確に示された設計図書があれば、将来の点検や修繕がスムーズに行えます。

一方、営業図面しかない場合、見えない部分の把握ができず、補修時に壁や床を壊すなど余計な手間と費用がかかることがあります。長期使用を前提とするなら、設計図は必須です。また将来的には リフォームの自由度に影響が出る場合も有ります。設計図面があれば、耐力壁の位置や梁の構造などを把握したうえで間取りの変更が可能になります。リフォーム時の設計自由度が高まり、工事費用や施工期間の削減にもつながります。将来的な選択肢を広げるためにも、構造の“見える化”が大切です。

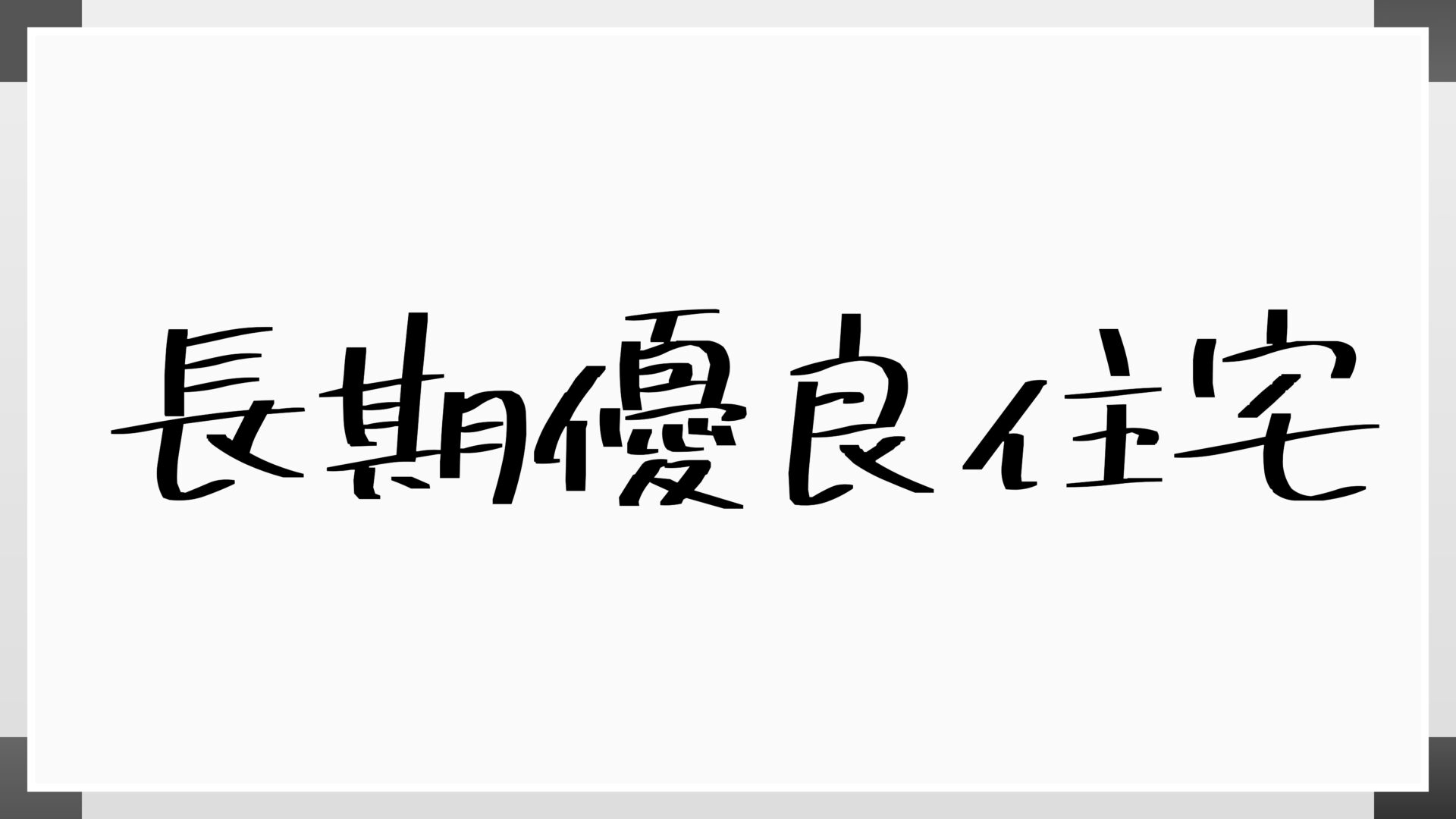

長期優良住宅取得への対応力

長期優良住宅の認定を受けるには、設計図面による性能の裏付けが不可欠です。断熱・耐震・劣化対策・維持管理性など、すべてが図面で証明されて初めて認定が下り、税制優遇や住宅ローン控除といったメリットを享受できます。性能住宅を目指すなら、設計の質がカギを握ります。優良な住宅は、住まいの資産価値に直結します。しっかりとした設計図書が残っている住宅は、売却や相続の際にも資産価値が高く評価されやすいです。

性能や構造が「見える」ことで買い手の安心感が増し、取引もスムーズに進みます。目に見えない図面の質が、将来の資産価値を大きく左右するのです。

耐震性に直結する構造計算の有無

構造計算とは何か

構造計算とは、建物にかかる地震・風・積雪などの力に対して、柱や梁、基礎が安全に耐えられるかを検証する作業です。これにより、設計が感覚や経験だけに頼らず、数値的な根拠に基づいて安全性を確保できるようになります。特に地震が多い日本では、信頼性の高い住宅設計の基本です。

営業段階では省略されがち

営業図面では構造計算が省略されており、開放感や間取りの魅力を優先した提案が行われがちです。しかし、後から設計士が構造計算を行うと、耐震性を確保するために間取りの大幅な変更が必要になることもあります。契約前に「構造的に成立する間取りか」を見極める視点が重要です。

許容応力度計算の重要性

「許容応力度計算」は、部材ごとの耐力と実際にかかる力を比較し、安全かどうかを数値で証明する高度な計算方法です。耐震等級3を取得する際にもこの計算が必要で、構造の信頼性を最大限に高めたい場合には不可欠です。家族の命を守るための根拠となる設計と言えます。

耐力壁の配置とバランス

構造計算では、耐力壁の配置がバランスよく配置されているかどうかが重要です。偏った配置は地震時に建物をねじれさせ、倒壊の危険性が高まります。営業図面では無視されがちな耐震バランスも、構造計算で初めて明らかになることが多く、安全な家づくりに不可欠な視点です。

家族の命を守る判断材料

構造計算の有無は、その家が本当に家族の命を守れるかを判断する大きな材料です。地震による倒壊を防ぐためには、感覚や経験ではなく、科学的根拠と論理に基づいた設計が必要です。安全な家を望むなら、構造計算を取り入れる価値は極めて高いといえるでしょう。

間取りシミュレーション (柱・梁の配置と間取りの関係)

柱・梁は建物の骨組み

柱や梁は建物の構造を支える骨組みであり、適切な位置に配置されていないと、荷重に耐えられず安全性が損なわれます。柱を減らして空間を広げるといった要望も、構造的な検証がないと危険な場合があります。設計士はこのバランスを考慮して、無理のないプランを作成します。

間取りの希望と構造の整合性

施主の希望を叶える間取りでも、構造と整合性がとれていないと成立しません。特に吹き抜けや大開口などは構造負荷が大きく、営業図面では見栄え優先になりがちです。設計士は構造的に成り立つかを検証した上で実現可能な形に調整するため、希望通りにいかないこともありますが、それが安全性を高める要です。

構造に配慮した間取り設計

設計士は柱と梁の配置が合理的で荷重が均等に伝わる構造設計を行います。例えば上下階の壁の位置を揃えたり、水回りを一か所にまとめることで構造が安定します。このような配慮がなければ、間取りの自由度は高くても、建物の安全性が著しく低下してしまいます。

デザイン優先で起こる構造トラブル

営業段階ではデザインが優先されることが多く、柱が足りない、梁が長すぎるなど構造上問題のあるプランになっていることがあります。これを実施設計で修正する際には、大幅な間取り変更やコストアップが発生します。デザインを重視するからこそ、構造の裏付けが必要です。

美しさと構造の融合が理想

理想的な設計とは、意匠と構造が美しく融合したプランです。構造梁をあえて見せるデザインや、柱の配置を空間のアクセントにするなど、設計士は構造要素を意匠に活かす工夫を凝らします。安全で美しい家づくりは、設計の段階での緻密な融合によってこそ実現するのです。

許容応力度計算と仕様規定の違い

仕様規定とは何か?

木造2階建てなどの一般的な住宅では、仕様規定に従って設計することで構造検討を簡略化することが可能です。これは国が定めた“経験則に基づく基準”であり、一定条件を満たせば安全とされます。ただし、吹き抜けや大空間など自由度の高い設計には適用できないケースが多いため、注意が必要です。

許容応力度計算の概要

許容応力度計算とは、部材ごとの強度と実際にかかる荷重を数値で照らし合わせて安全性を確認する構造計算です。壁の配置や梁のスパン、基礎の強度なども具体的に設計できるため、自由な間取りと高い耐震性を両立できるのが大きなメリットです。

精度と安全性の違い

仕様規定は「こうすればおおむね安全」というルールに則った設計ですが、許容応力度計算は実際の建物に即した精密設計を行います。特に複雑な間取りや変形地では、仕様規定では安全を担保しきれない場合があるため、数値検証による設計が推奨されます。

耐震等級の取得に関わる

耐震等級2・3などの高等級を取得するには、許容応力度計算による構造の裏付けが必要です。これは長期優良住宅の認定や、住宅ローン減税、地震保険料の優遇にも関係します。「将来にわたる資産価値と安全性」を考えるなら、構造計算を前提とした設計が望ましいです。

費用と時間の違いも

許容応力度計算には専門知識と手間がかかるため、設計費用や期間が増加する傾向にあります。一方、仕様規定は早くて安価に設計が進みますが、設計自由度や安全性に制限があるのも事実。長期的な安心を得る“投資”として、構造計算を選択する価値は十分にあるでしょう。

建物の偏心や剛性バランス

偏心とは何か?

偏心とは、建物の「重心」と「剛心」がずれている状態のことです。このズレがあると、地震の際に建物が“ねじれるように”揺れ、倒壊リスクが高まります。吹き抜けや一部だけ突出した間取りは、偏心が起こりやすく慎重な設計が必要です。

剛性バランスとは?

剛性バランスとは、建物全体で地震力を均等に受け止められる構造のバランスのことです。片側だけに壁が集中していたり、形状が非対称だとバランスが悪くなり、地震エネルギーが一部に集中して損傷を招く恐れがあります。設計士はこのバランスを図面で緻密に整えます。

偏心による被害例

過去の大地震でも、偏心の大きい建物ほど被害が集中したことが多く報告されています。特に1階に壁が少ないピロティ構造や、間取りに偏りがある住宅では、一方向に大きな力が加わり倒壊のリスクが増加します。これらは設計段階で防げる構造上の弱点です。

構造の左右対称設計の効果

偏心を最小限に抑える方法として、左右対称の間取りや構造配置が効果的です。壁や開口部の配置を均等にし、建物の中心に剛性を集めることで、地震時のねじれや片寄りを防ぐことができます。見た目の美しさと安全性を両立できるデザイン手法です。

許容応力度計算で偏心対策

偏心の有無や剛性バランスは、許容応力度計算によって数値的に分析が可能です。その結果に基づいて筋交いの配置や構造用合板の位置を調整し、安全性を確保しながら自由な設計を成立させることができます。設計段階での検討が、建物の命運を左右します。

安全性に配慮した設計の工夫

無理のないプランニング

設計士は、構造的に無理のない間取りを前提にプランニングします。吹き抜けや大開口といったデザイン要望も、必要な補強や構造配置とセットで成立させるのがプロの仕事です。理想の暮らしと安全性を両立するためには、無理のない設計判断が欠かせません。

負荷を分散させる構造設計

設計士は、建物に加わる力が一箇所に集中しないように、荷重や地震力を建物全体に分散させる構造を意識します。耐力壁の配置や梁の取り回しなどを調整し、万が一の地震でも損傷を最小限に抑える工夫が施されます。これは営業図面では見落とされがちな配慮です。

地盤と基礎の適合設計

安全な建物をつくるには、建物の設計だけでなく地盤との相性も重要です。設計士は地盤調査の結果を踏まえて、ベタ基礎・布基礎など適切な基礎形式を選定します。不同沈下や地盤沈下を防ぐためには、地盤×基礎の最適化が不可欠です。

火災時の安全対策設計

設計士は地震だけでなく火災リスクも想定した設計を行います。たとえば、防火構造の採用や、避難経路の確保、火元からの距離確保など、もしもの時に命を守る設計が図面に落とし込まれています。これは見えないけれど大切な住宅性能の一部です。

継続的に見直される設計基準

設計士は、最新の建築基準や防災情報を常にアップデートしながら設計を行います。災害のたびに法規や構造基準が見直される中で、今求められる“安心のかたち”を図面に反映できるのは、専門知識と経験を持つ設計士ならではの仕事です。

点検・補修しやすい設計とは

点検口の配置が重要

住まいのメンテナンスを容易にするには、床下や天井裏へのアクセスを確保する「点検口」の配置が不可欠です。点検口がなければ異常の発見が遅れ、修理コストが高くなる原因になります。設計士は将来の点検作業を見据えて、適切な位置と数を計画します。

設備のアクセス性を確保

給湯器や分電盤、エアコン配管などの設備は、修理・交換時にアクセスしやすい位置に配置することが重要です。設計士は作業スペースや点検動線も考慮して設備の位置を決めます。アクセスが悪いと、将来的なトラブル対応が大変になります。

隠蔽配管のリスクと設計判断

壁や床下に埋め込む隠蔽配管は見た目がすっきりしますが、漏水や断線時に修理が困難になるというリスクがあります。設計士は、必要に応じて点検・更新しやすい配管ルートを優先するなど、バランスのとれた判断を図面に反映します。

維持管理のしやすさも性能の一部

家の性能は耐震性や断熱性だけでなく、維持管理のしやすさも大きな要素です。メンテナンスの手間やコストを抑える素材・工法の選定は、長期的に見て非常に重要です。設計士はこのような“使い続ける家”を前提に設計しています。

長く住む家だからこそ設計段階から

点検・補修のしやすい家は、結果的に長寿命で高コスパな住宅になります。設計段階から将来の維持管理を見据え、メンテナンス性を高める工夫を盛り込むことで、何十年後も快適に暮らせる住まいが実現します。設計士の視点が“未来の安心”を支えます。

設備スペースの確保と配管の工夫

設備配管にも“設計”が必要

住宅設備の配管は、生活インフラを支える重要な要素です。設計士は給排水や電気配線、ガス管の経路を検討し、効率的かつ点検しやすいルートを図面に反映します。設備配管の設計は、住みやすさと将来の修繕性を大きく左右します。

メンテナンス空間の確保

配管ルートを設けるだけでなく、実際に人が作業できる空間を確保することが重要です。床下や天井裏の点検口、壁の中の作業スペースなどが十分でなければ、将来の修理・更新に手間やコストがかかってしまいます。

設備配管の集中設計

水まわり設備を一カ所にまとめる「集中設計」は、配管が短くなることで施工効率が上がり、漏水リスクも軽減されます。設計士は、機能的な生活動線と設備効率を両立する配置計画を立てることで、メンテナンスのしやすさも高めています。

外構や給湯器の配置にも影響

給湯器やエアコンの室外機、外構の水栓なども、配管ルートと密接に関係しています。設計士はこれらの設備が目立たず、かつ効率的に機能するよう、建物外部の配置計画まで含めた設計を行います。外観やメンテ性への配慮も欠かせません。

見えない部分への配慮が将来の安心に

配管や設備スペースは完成後に見えなくなるため、施主が意識しづらいポイントです。しかし、後悔しない家づくりには「見えないところこそ丁寧に設計する」姿勢が重要です。設計士のこうした配慮が、将来の安心とコスト削減を支えます。

長期優良住宅基準を満たす設計図面

長期優良住宅とは?

長期優良住宅とは、耐震性・省エネ性・劣化対策・維持管理のしやすさなどを備えた高性能住宅として、国から認定される住まいのことです。住宅ローン減税・固定資産税の軽減など、多くの優遇制度が適用されるため、資産価値も高く評価されます。

設計図面が基準適合の証明に

長期優良住宅の認定には、図面による性能の裏付けが求められます。構造や断熱、配管の更新性などを具体的に示す必要があり、営業段階の図面では到底対応できません。設計士は申請要件を理解した上で、認定基準に適合する図面を作成します。

劣化対策の図面上の工夫

劣化を防ぐためには、防腐処理や通気構造、雨水排出設計などの細かな配慮が欠かせません。これらは詳細図に明記され、見た目ではわからない“長持ちする工夫”がしっかり図面化されています。設計の技術力が寿命の長さを左右します。

維持管理性の可視化

長期優良住宅では、将来の点検や修繕がしやすい設計が求められます。配管の取り換えや設備のアクセス性など、“手を入れやすい住宅”であることが資産価値にも直結します。設計士はこうした将来を見越した設計図面を作成します。

認定住宅は将来の資産になる

認定された長期優良住宅は、中古市場でも高い評価を受けやすく、売却時の価格下落リスクが低いと言われています。加えて、フラット35の優遇や地震保険料の軽減など、実質的な経済メリットも多数あります。設計士の図面は、将来の資産価値を守る投資ともいえます。

雨漏り・結露防止の詳細設計

雨漏りは施工ミスだけが原因ではない

雨漏りは施工ミスによるものと思われがちですが、実は設計段階での不備が原因で起こるケースも多いです。屋根形状や開口部の納まりが甘ければ、どれだけ丁寧に施工しても水の侵入を防げないことがあります。設計段階での雨仕舞の配慮が極めて重要です。

結露は見えない場所にダメージを与える

内部結露は、断熱と気密の不備により壁内や天井裏に湿気が溜まって発生します。これはカビや木材腐朽の原因となり、住まいの寿命を大きく縮める恐れがあります。設計士は結露リスクを予測し、断熱材の配置や通気計画を図面に盛り込みます。

納まり図の役割とは?

納まり図とは、部材と部材の接合部分や取り合いを詳細に描いた図面で、雨水や湿気が侵入しやすい部分をどう処理するかを示します。特にサッシ周りや屋根・壁の取り合いは雨漏りリスクが高く、緻密な設計が不可欠です。

通気と排水を意識した構造

万が一水が侵入したとしても、速やかに排出される通気・排水設計がなされていれば、建物への影響を最小限に抑えられます。通気層や水切り金物、バルコニーの排水勾配などは、設計士が細部まで配慮する部分です。

将来の劣化を防ぐ視点が重要

雨漏りや結露は、発生してからでは被害が大きくなる傾向があります。だからこそ、発生させないための“予防設計”が最も大切です。設計士の描く詳細図面は、住まいの健康を長く保つための防波堤です。

維持管理を見据えた素材・工法選び

メンテナンス性も素材選びの重要基準

家づくりでは見た目や価格に目が行きがちですが、将来の手入れがしやすい素材を選ぶことも非常に重要です。たとえば、外壁材に高耐候の金属サイディングを選べば塗り替えの頻度が減り、長期的なコストが抑えられます。

劣化しやすい部位をどう守るか

バルコニーや屋根の軒先など、雨風や紫外線にさらされる部位は特に劣化が早いため、耐久性のある素材や防水工法が必要です。設計士は部位ごとの環境条件を読み取り、それに適した仕様を提案します。

メンテナンス周期を見据える設計

素材ごとにメンテナンス周期は異なるため、異なる部材の更新時期を合わせて足場設置などのコストを抑える設計が有効です。設計士は将来の修繕計画まで考慮した「ライフサイクル設計」を行います。

製品保証と耐久性のバランス

最近では製品保証がついた建材も多くありますが、保証を有効に活かすためには正しい設計・施工が前提です。設計士はメーカー仕様に則った設計を行い、長持ちと安心の両立を図ります。

将来を見据えたコスト意識のある設計

初期費用を抑えるのではなく、20年後・30年後の維持費も含めたトータルコストで考える視点が重要です。設計士は、長く安心して住み続けられる“価値ある素材と工法”を選ぶことで、施主の将来負担を軽減します。

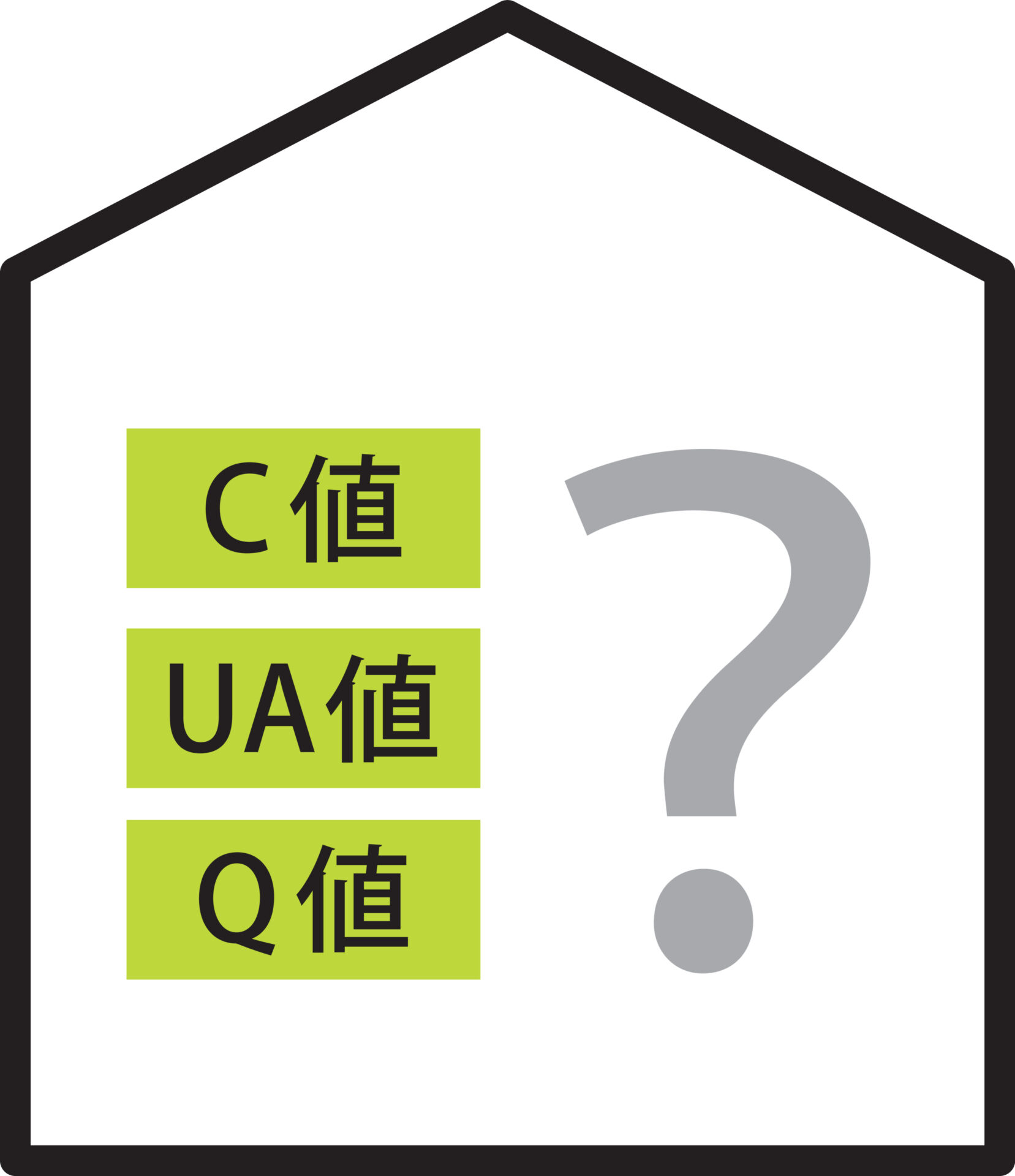

断熱・気密性能の設計的考慮

快適性と耐久性を両立する断熱設計

断熱性能は、快適な室内環境を保つだけでなく、建物の劣化を防ぐ重要な役割を担っています。外気との温度差が少なければ、結露の発生も抑えられ、構造体を腐食から守ることができます。設計士は適切な断熱材の種類と配置を図面で明示します。

気密性の確保が性能を引き出す

どれだけ高性能な断熱材を使っても、家全体の隙間が多ければ効果は激減します。設計士は、気密シートの設計や開口部の納まりまで配慮し、断熱性能を最大限引き出す図面を描きます。気密性能は、冷暖房効率にも直結します。

地域に合った断熱等級の選定

日本は南北に長く、地域ごとに必要な断熱性能が異なります。設計士は気候区分やUA値、断熱等性能等級などを基に、地域に最適な断熱設計を行います。これにより、性能の過不足やコストの無駄を防ぎます。

断熱と換気の関係

高気密・高断熱の住宅では、計画的な換気設計が不可欠です。気密性が高いほど空気がこもりやすく、結露やカビの原因にもなるため、換気経路の明確化が必要です。設計士は空気の流れを読んだ設計を行い、快適性を保ちます。

長寿命住宅としての基本性能

断熱と気密は、快適性だけでなく建物寿命を延ばす基礎性能です。構造材が適正な湿度と温度で守られれば、経年劣化の進行を大幅に抑えることができます。長持ちする家には、高性能な断熱・気密が不可欠です。

湿気対策・劣化対策の工夫

湿気は建物の大敵

湿気は木材の腐朽やカビの発生を招き、建物の寿命を著しく縮める要因となります。とくに床下や壁内、天井裏は湿気がこもりやすく、目に見えない場所で劣化が進行する危険があります。設計士は通気・換気の仕組みを詳細に設計し、湿気対策を図面に反映します。

通気層工法の採用

外壁の内側に通気層を設けることで、壁内に侵入した湿気を効率的に排出できます。この「通気層工法」は、結露防止と断熱性能の保持に有効な現代住宅の基本技術であり、設計士の判断により計画的に導入されます。

床下の換気と防湿設計

床下の湿気は、土台や柱の腐食、シロアリ被害の原因となります。設計士は、床下換気口の配置や防湿シートの敷設、土間コンクリートの採用などで、湿気の上昇を防ぐ工夫を施します。これも詳細設計でこそ可能な対策です。

劣化対策等級に基づく設計

長期優良住宅の条件にもなっている「劣化対策等級(等級3)」では、構造材を75年以上持たせることを前提とした設計が求められます。水まわりの構造材に防腐処理材を使用するなど、構造部の耐久性を確保するための部位別対策が図面に明示されます。

メンテナンスしやすい設計の工夫

どれほど優れた劣化対策がなされていても、定期的な点検や補修ができなければ意味がありません。設計士は、点検口や換気設備のメンテナンス動線を確保し、将来の維持管理を前提とした構造を設計段階で組み込みます。

換気計画と通風設計

換気は健康と住宅寿命を守る

換気が不十分な住宅では、湿気・カビ・化学物質がこもり、住む人の健康に悪影響を及ぼすことがあります。また、結露や腐食により構造材が傷みやすくなり、建物の寿命を縮める結果にもつながります。計画換気は、暮らしと家の両方を守る基本です。

計画換気システムの選定

現代の住宅では、24時間換気システムの導入が義務化されています。設計士は第1種(機械給排気)や第3種(自然給気+機械排気)など、住宅性能と地域気候に応じて最適な換気方式を選び、空気の流れを図面で設計します。

窓の配置による通風計画

自然の風を効果的に取り入れるためには、窓の位置・高さ・大きさ・対面関係などの工夫が必要です。設計士は、風の流れを読みながら、通風経路を設計段階で確保します。これは体感温度の調整にもつながる設計技術です。

熱気や湿気を逃がす構造

小屋裏や天井裏には熱気や湿気がたまりやすく、放置すれば断熱材の劣化やカビの原因になります。排気口や換気口の配置を工夫することで、空気が自然に抜ける「呼吸する家」をつくることができます。こうした工夫も長持ちの秘訣です。

意匠との両立がカギ

換気口や通風用の開口部は、外観やインテリアと調和するようデザインする必要があります。設計士は、機能性と美観を両立させた配置・形状の工夫を図面に落とし込みます。性能だけでなく、見た目の満足度にもつながる設計です。

将来の家族構成変化を見据えた間取り

家族の変化に対応する柔軟性

住宅は数十年にわたり使用されるため、子どもの成長や独立、親の同居など家族構成の変化に対応できる柔軟性が求められます。将来の生活を見越した設計が、住み替えリスクや改修コストを減らす鍵になります。

間仕切りの可変性を計画に反映

最初は大きな一室として使用し、将来必要に応じて間仕切りできる設計が人気です。設計士は、照明やスイッチ、窓の配置にも配慮し、間仕切りしやすい構造や配線計画をあらかじめ図面に組み込みます。

バリアフリーへの対応も視野に

将来的な高齢化や介護を見据えた住まいでは、段差の解消や動線の確保、トイレや浴室の広さが重要です。現在は不要でも、後からの改修がしやすい設計にしておくことで安心が得られます。

多目的に使える空間づくり

リモートワークや趣味、介護スペースなどに使える「多目的室」を設けておくと、生活スタイルの変化に柔軟に対応できます。設計士は用途を限定しない空間設計で、将来の可能性を広げます。

ライフステージと住宅ローンの関係

家族構成の変化に対応できる設計は、住み替えや建て替えを防ぎ、住宅ローン返済期間中の安心につながります。長期的な居住とローン計画の安定を両立させるためには、間取りの柔軟性が不可欠です。

経年劣化に強いディテールと納まり

雨仕舞の設計が寿命を左右する

雨仕舞とは、屋根や外壁などからの雨水侵入を防ぐための設計処理を指します。軒先、サッシ周り、壁と屋根の取り合い部分など、水の通り道を読み切って設計された納まりが、雨漏りを未然に防ぎます。これが劣化を防ぐ第一歩です。

無理のない納まりが施工精度を高める

複雑で無理な納まりは、現場での施工ミスや仕上がり不良を招きやすくなります。設計士は、職人がスムーズに施工できるよう、重なりや勾配、部材の接合部などを自然で合理的に設計し、結果的に建物全体の耐久性を高めます。

日射・風・雪に配慮した外部設計

外部環境は地域によって大きく異なるため、その土地の気候に適した納まりが不可欠です。日差しの強い地域では庇を深く、豪雪地では屋根勾配を急にするなど、地域特性に対応した設計が劣化を最小限に抑えます。

動きやすい部分は耐久性の要注意箇所

建具や可動部、外装の継ぎ目などは、経年でゆるみ・ひずみが生じやすく、雨水や風の侵入ポイントになります。設計士は、金物の選定や部材の伸縮を見越したクリアランス設計により、耐久性を確保します。

見えない部分にこそ設計力が現れる

図面には現れにくい細部の納まりこそが、経年劣化を防ぎ、建物の寿命を左右する重要なポイントです。天井裏や壁内などの見えない部分にまで配慮が行き届いた設計は、長く住んでもトラブルが起きにくい家を実現します。

設計段階に関わる重要性

「お任せ」では良い家にならない

設計は専門家に任せるものという認識が一般的ですが、施主自身が理想や価値観を伝えなければ、満足のいく住まいにはなりません。積極的な参加が「暮らしに合った家」づくりを実現する第一歩です。

理解できる図面を求めよう

図面には専門用語や記号が多く、初めて家を建てる人には難解に映るかもしれません。「わからないまま進めない」姿勢が大切です。理解できるまで質問することで、納得のいく家づくりが可能になります。

要望と優先順位を明確に

すべての要望を実現するのは難しいため、譲れない部分と妥協できる部分を整理することが重要です。優先順位がはっきりしていれば、設計士も最適なプランを提案しやすくなります。

設計の意図を確認しよう

設計にはすべて理由があります。「なぜこの位置に窓があるのか」「この壁の厚みに意味はあるのか」など、設計士に意図を尋ねることが理解を深める鍵です。単なる好みで変更すると、思わぬトラブルにつながることもあります。

打ち合わせは回数より“質”

打ち合わせの回数を重ねるよりも、一回一回の内容を充実させることが大切です。事前に質問や確認事項を整理しておけば、短時間でも密度の高い打ち合わせが可能です。主体的に臨む姿勢が家づくりを成功へ導きます。

設計士との打ち合わせポイント

打ち合わせ前の準備が鍵

効率的な打ち合わせには事前準備が欠かせません。生活スタイル、希望の間取り、家族の優先事項などを整理しておくと、限られた時間でも有意義な内容にできます。参考写真やメモも非常に役立ちます。

生活動線と収納を重点的に確認

家事や子育ての動線、出入りのしやすさなど、毎日の使いやすさは間取り設計の要です。特に収納の「量」と「場所」は重要で、図面で動線と一緒に確認することで使いやすさがぐんと上がります。

窓の位置と外との関係を意識する

窓の配置は採光・通風だけでなく、外からの視線や隣家との距離も関係します。敷地や環境と照らし合わせて設計士と確認することで、より快適でプライバシー性の高い住まいが実現します。

将来の変更も視野に入れる

ライフスタイルは変化するもの。間仕切りのしやすさや、リフォームしやすい構造かどうかも確認しましょう。長期的に使いやすい家にするには、未来の変化を想定した打ち合わせがカギです。

専門用語は遠慮なく質問を

図面や説明に出てくる専門用語が分からないときは、遠慮せずその場で質問することが大切です。曖昧な理解のまま進めると、後で誤解やトラブルが起きやすくなります。理解する姿勢が納得の家づくりにつながります。

営業図面に潜むリスクを見抜く力

理想的すぎるプランに注意

営業図面は「夢の間取り」を示してくれる反面、構造や法規を無視した現実性のないプランが含まれていることがあります。柱なしの大空間や採光の足りない部屋など、魅力的に見えても建築不可なことも。冷静な判断が必要です。

図面のスケールと寸法の確認

営業図面は見た目の印象を重視するため、実際の寸法やスケールが曖昧なケースもあります。家具や通路のサイズを実寸で確認しないと、「思ったより狭い」「使いにくい」といった後悔につながります。

耐震や断熱など性能表示の有無

営業段階の図面には、構造・断熱・耐震といった住宅性能に関する情報が載っていないのが一般的です。契約後に追加費用が発生する要因となるため、性能面は必ず設計士に確認を。

法規や構造への配慮が反映されていない

営業図面では、建築基準法や消防法、耐力壁の配置などが考慮されていないことが多く、確認申請で大きな修正が発生するリスクがあります。法規制を無視した図面は「建てられない家」かもしれません。

見た目の良さに惑わされない判断力

カラフルな図面や魅力的なCGパースは購買意欲を高めますが、本質は「住みやすさ」と「安全性」にあります。見た目に流されず、構造や性能、法規の根拠に注目する力が求められます。

良い家を建てるために施主ができること

価値ある住まいの判断基準を持つ・見た目だけで判断しない

デザイン性の高い家は魅力的ですが、見た目に惑わされず、「性能」「安全性」「将来性」を軸に評価することが大切です。本当に価値ある家とは、住み心地やメンテナンス性に優れた家だという視点を持ちましょう。

ランニングコストも視野に

住宅は建てた後が本番です。断熱・気密・設備性能によって光熱費や修繕費は大きく変わります。「初期費用」だけでなく「トータルコスト」で住まいを評価することが、賢い家づくりにつながります。

資産価値の維持を意識する

耐震等級・断熱性能・長期優良住宅など、公的な性能評価は将来の資産価値を高める要素です。中古市場で評価されやすい家にするためにも、認定制度を積極的に活用しましょう。

暮らし方に合った設計かどうか

いくら高性能でも、ライフスタイルに合っていなければ快適には暮らせません。動線や部屋の配置、収納の工夫など、「自分たちの暮らし」に寄り添った設計が、満足度を左右します。

長期的視点で“価値”を判断する

住宅は20年、30年と使い続けるものです。目先の安さや流行ではなく、将来にわたって安心・快適に暮らせるかという視点を持ちましょう。長寿命・高性能な住まいこそが、真に「価値ある家」といえます。

Q&A

Q1. 営業マンの図面でも契約して大丈夫ですか?

営業図面はあくまで提案段階のイメージ資料です。法的・構造的な検討がされていない場合が多く、建築可能かどうかは不明確です。必ず設計士による構造・法規チェック後に契約を検討しましょう。

Q2. 構造計算は木造2階建てでも必要ですか?

はい。

Q3. 営業図面と設計図面の一番の違いは?

営業図面は「施主に見せるための提案資料」であり、設計図面は「施工者が建てるための指示書」です。設計図面には法規、構造、安全性の根拠がしっかり盛り込まれています。

Q4. 設計図面に口を出すのは失礼ですか?

まったく失礼ではありません。施主が理解し納得した上で建てる家であるべきです。設計意図を尋ね、遠慮せず質問・相談する姿勢が家づくり成功の秘訣です。

Q5. 将来のリフォームに備えて何を意識すべき?

リフォームを想定した設計では、耐力壁の位置や配管のルートを把握できる図面の保管が重要です。点検性・可変性のある間取りや、資料の残し方も設計段階から配慮を。

まとめ

注文住宅の計画において、営業マンが描く図面と設計士が作成する設計図面は、役割も内容もまったく異なります。営業図面は夢や理想を共有するためのツールであり、実際に「建てられるかどうか」「安全かどうか」を判断するには不十分です。

設計士が関与することで、法規・構造・断熱・耐久性・維持管理性に至るまで、家づくりに必要なすべての条件を満たした設計図が完成します。これにより、安心・安全な住まいが現実となります。

また、施主が主体的に設計段階に関わることで、理想と暮らしやすさを両立させた家が実現します。「図面は読めなくてもよい」ではなく、「わかろうとする姿勢」が大切です。

図面の内容を見極める力、設計の意図を理解する力、そして将来を見据える判断力。それらを持つことが、後悔のない家づくりの第一歩です。

“本当に価値ある家”を建てるために、図面をただの紙ではなく「未来の暮らしの設計図」として向き合いましょう。