スタイロフォームの厚さは何ミリが適切?床下断熱材の選ぶ3つのポイントを解説

- 床下断熱材のスタイロフォームってどのくらいの厚みが必要?

- 厚すぎても金額が高くなるから、適切な厚さがわからない…

- 床下断熱材の失敗しない選び方を知りたい

「床下断熱材のスタイロフォームってどのくらいの厚さが必要なの?」と悩む方も多いのではないでしょうか

実際に、「20mmで十分かと思ったら冬に寒くて後悔した」「厚みを優先したら床下に収まらなかった」などの失敗談もよく聞かれます。

そこで今回は、スタイロフォームの厚みを選ぶための判断基準や、断熱材選びで失敗を防ぐ対策を解説します。

- スタイロフォームの厚みの目安

- 適切な厚みを選ぶための3つの判断基準

- スタイロフォームのメリット・デメリット

「床下断熱で快適な暮らしをしたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

床下断熱材スタイロフォームとは?

この記事のもくじ

スタイロフォームとは、「押出法ポリスチレンフォーム」という断熱材の一種で、特に床下や壁面、天井など、住宅のあらゆる部位に使われています。

なかでも床下の冷え対策に適した断熱材として人気があります。

スタイロフォームの特徴は、水に強く腐食しにくいことです。

湿気がこもりやすい床下空間でも安心して使えるため、新築・リフォーム問わず幅広く採用されています。

スタイロフォームは軽くて扱いやすいのも魅力の1つです。

ホームセンターなどで入手しやすく、カッターなどで簡単に加工できるため、DIYにも向いています。

床下断熱材スタイロフォームの厚みの目安表

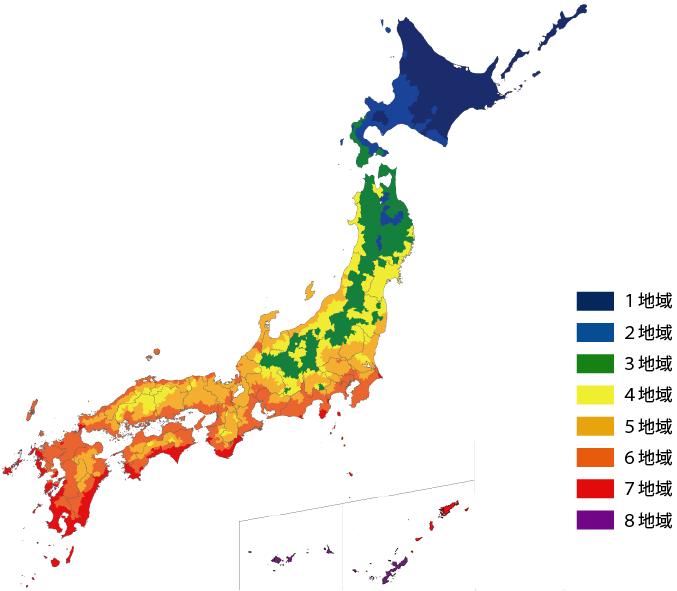

スタイロフォームの厚みは、地域の気候や住宅の気密性によって適切な厚さが異なります。

一般的には20mm〜100mm程度まであり、厚くなるほど断熱性能は高まります。

上記の「省エネ基準地域区分」を参考に、自分が住んでいる地域がどこに該当するかを確認しておきましょう。

| 地域区分 | 主な都道府県 |

|---|---|

| 1〜2地域 (寒冷地) | 北海道全域(市町村により1または2) |

| 3地域 | 青森・岩手・秋田(東北北部) |

| 4地域 | 宮城・山形・福島・栃木・新潟・長野(東北・甲信越) |

| 5〜6地域 | 茨城・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・富山・石川・福井・山梨・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・中国・四国・九州本州沿岸 |

| 7地域 | 宮崎・鹿児島(南九州) |

| 8地域 | 沖縄 |

床下断熱材スタイロフォームの種類とグレードの比較

スタイロフォームには「IB」「B2」「EX」「AT」「FG」などさまざまな種類があります。

それぞれ断熱性能や耐圧性に違いがあるため、住宅の構造や床下の条件によって適したグレードを選びましょう。

なかでも床下断熱材としてよく使われているのは、「スタイロフォームIB」「スタイロフォームB2」「スタイロフォームEX」の3つで、特徴は以下の通りです。

- スタイロフォームIB

標準的な断熱性能と手頃な価格が魅力

コストを抑えたい方や、DIY・小規模な施工におすすめ - スタイロフォームB2

中間グレードで、断熱性・気密性のバランスが良好

住宅性能をワンランク上げたい方に向いている - スタイロフォームEX

高い断熱性と耐圧性を備えた上位モデル

寒冷地や高断熱住宅、省エネを重視する住まいにぴったり

さらに、スタイロフォームは性能ランク(1種〜3種)や熱伝導率によっても、以下のように分類されています。

| 性能ランク | 熱伝導率(λ値)[W/(m・K)] | 製品名 |

|---|---|---|

| 標準グレード(1種) | 0.035〜0.040 | スタイロフォームIB |

| 中機能(2種) | 0.029〜0.034 | スタイロフォームB2 |

| 高機能(3種) | 0.023〜0.028 | スタイロフォームAT |

| 高機能(3種) | 0.023〜0.028 | スタイロフォームEX |

| 高機能(3種) | 0.023〜0.028 | スタイロフォーム-Ⅱ |

| 高機能(3種) | 0.023〜0.028 | スタイロフォームGK-Ⅱ |

| 高機能(3種) | 0.023〜0.028 | スタイロフォームRB-GKⅡ |

| 超高機能(3種) | 0.022以下 | スタイロフォームFG |

床下断熱材スタイロフォームの厚みを決める3つのポイント

スタイロフォームは「厚ければ良い」というものではありません。

スタイロフォームが厚いと断熱性能は高まりますが、費用や施工のしやすさなどのバランスを考えることも大切です。

適切な厚みを選ぶには、以下の3つのポイントを意識しましょう。

「そもそも床下断熱材って必要なの?」と迷っている方は、以下の記事も参考にしてください。

関連記事:床下断熱材がいらないと言われる4つの理由やデメリットを解説!

ポイント①地域の気候

スタイロフォームの厚みを決めるうえで、重視すべきなのが「どの地域に住んでいるか」という点です。

国の基準である「断熱地域区分」によって、必要とされる断熱性能は異なります。

例えば、北海道のような寒冷地では、75〜100mm程度の厚みが推奨される一方、関東や九州などは、30〜50mmでも十分な断熱効果が得られます。

自分の地域がどの区分にあたるかを確認したい方は、「省エネ基準地域区分」を参考にしてください。

地域に合った厚みを選ぶことで、過剰なコストをかけずに効率よく断熱性能を高められます。

ポイント②住宅の断熱性能

スタイロフォームの厚みは、家の断熱性能に合わせて調整することが大切です。

なぜなら、住宅の構造や気密性によって、必要な断熱レベルが異なるからです。

例えば、窓や壁に高性能な断熱材を使い、すき間が少ない高気密住宅であれば、床下に分厚い断熱材を使わなくても快適な室温を保てます。

一方、昔ながらの木造住宅やすき間が多い家では、床からの冷気を防ぐために、より厚みや高性能な断熱材が必要です。

無駄なコストをかけず、快適な住環境を整えるには、自宅の断熱レベルに応じた適切な厚みを選びましょう。

ポイント③予算とコスパ

スタイロフォームの厚み選びでは、予算と断熱効果のバランスも重要なポイントです。

なぜなら、断熱材は厚く・高性能になるほどコストがかかるからです。

例えば、施工費を抑えたい方は標準グレードでやや厚めのスタイロフォームを選ぶ方法もあります。

一方で、高性能なスタイロフォームを選べば、薄くても十分な断熱効果が得られます。

家の構造や地域、予算に応じて「厚み」と「性能」のバランスを見極めましょう。

床下断熱材スタイロフォームのメリット3選

スタイロフォームは、床下のような湿気や寒さがこもりやすい空間でも、快適な住環境をつくるのに役立ちます。

ここでは、スタイロフォームが持つ3つのメリットを紹介します。

メリット①断熱性能が高い

(;´ω`)まだまだ暑いね〜

— 514 (@514_diver) September 23, 2024

家の断熱問題プラダンだと効果が限定的なので、最終手段として断熱材のスタイロフォーム30mmを突っ込んでみたよ

結果は流石の断熱材

効果は段違いだな

冬場は暖かく過ごせるといいな〜 pic.twitter.com/q7amBC38b4

スタイロフォームは、他の断熱材と比べても熱伝導率が低く、優れた断熱性能を持ちます。

熱伝導率とは、熱がどれだけ伝わりやすいかを示す数値で、値が小さいほど断熱効果は高くなります。

スタイロフォームの熱伝導率は0.023〜0.040W/(m・K)と、グラスウールやロックウール(約0.038〜0.045)と比べても性能が高いです。

熱伝導率が低いと、以下のような特徴があります。

- 冬場でも床が冷えにくい

- 室内の暖かさを保ちやすい

- 暖房効果が上がるため、省エネや光熱費の節約につながる

スタイロフォームは床の冷えが気になる方や、光熱費を抑えたい方にもおすすめです。

メリット②吸水性が低くカビに強い

お風呂のスタイロフォームを外しました。カビを心配していましたが、写真の通り何ともなっていませんでした。ほっ。 pic.twitter.com/MfPGrM8dMX

— いち (@1chi_home) April 24, 2022

スタイロフォームは、素材に水が染み込みにくい断熱材です。

特に床下は地面に近く湿気がこもりやすい場所のため、カビや腐朽のリスクが高まります。

スタイロフォームは、結露などで濡れても断熱性能が落ちにくく、長期間安定して効果を得られます。

湿気の多い地域や雨の多い環境でも性能を維持しやすいため、住宅の劣化を防いで住まいの寿命を伸ばしたい方にもおすすめです。

メリット③加工がしやすい

爬虫類クラスタではお馴染みだと思うがスタイロフォームは軽い&カッターで加工できクッション性があり、断熱材としての実力もすごい&安いのだ!いぬちゃんちの生き物もスタイロフォームで越冬している! https://t.co/brZULw7n34 pic.twitter.com/MHt1mkYoba

— くまい🐻 (@1nuu9ma) January 8, 2024

スタイロフォームは軽くて加工しやすいため、施工性にも優れています。

例えば、カッター1本で簡単にカットできるため、現場での微調整や複雑な形状への対応がしやすいのが特徴です。

ホームセンターでも入手しやすく、施工手順もシンプルなので、DIYをしたい方や女性でも扱いやすい素材です。

床下断熱材スタイロフォームのデメリット3選

スタイロフォームは断熱性や施工性に優れていますが、どんな断熱材にもデメリットはあります。

適切な使い方でないと、期待した性能を発揮できないこともあるため、デメリットも理解しておきましょう。

ここでは、スタイロフォームのデメリットを3つ紹介します。

デメリット①紫外線に弱い

スタイロフォームが紫外線で劣化してるわ。隙間テープも剥がれちゃってる🤔 pic.twitter.com/mjL8Uk2sjW

— satoshi. (@satoshi_gunpla) December 31, 2024

スタイロフォームは、紫外線にさらされると劣化しやすい性質があります。

長時間日光に当たると、表面が脆くなり、強度や断熱性能が低下してしまうため、以下のような対策を行いましょう。

- 屋外で使用する場合は、外装材で覆う

- 床材や防水シートで紫外線を遮断する

屋内や床下など、直射日光が当たらない場所で使用する分には問題ありませんが、日光にさらしたままの放置は避けましょう。

デメリット②熱や衝撃に弱い

色味とか音の大きさとかのチェック完了し、書き出し中。

— 水月雪兎(みずきゆきと)=ふゆを (@soranodebone) October 6, 2023

これで映画もくまたろうくんも心配ないのだが、昨日やっと最善策を見つけてスタイロフォームを買いに行くも、強風で真っ二つになったのだった。

もちろん斜めに歪に割れたので件案事項と不安が倍増したのだった。

死ぬる_:(´ཀ`」 ∠): pic.twitter.com/Ezk4wIUmtG

スタイロフォームは熱可塑性樹脂でできているため、高温(約80℃以上)にさらされると変形や劣化することもあります。

衝撃にも弱く、強い力を加えると割れやすい性質もあるため、施工時は、以下の点に注意してください。

- 床暖房がある場所では使用しない

- 工具や体重をかけすぎないよう丁寧に取り扱う

スタイロフォームは、熱や衝撃には弱いため、慎重に扱いましょう。

デメリット③防音性が低い

防音室について……

— くまかつみ@通常の3倍働くマルチクリエイター (@kumakatsu0411) October 19, 2021

発泡スチロールやスタイロフォームは遮音性ゼロなので外部の環境音はザルです。

木造や軽鉄骨のアパートだと壁が薄いので厳しい。

鉄筋造りでないと難しい。

窓は石膏ボードがおすすめ。

遮音性は遮音材の重量と密度に比例。

ちなみに遮音シートは壁には効果ほぼ無しです。

スタイロフォームは、防音性能が高くありません。

なぜなら、スタイロフォームが密度の高い構造で空気層をほとんど持たず、音を吸収・拡散しにくいからです。

床下にスタイロフォームを使用しただけでは、足音や生活音は軽減されないため、以下のような防音対策を組み合わせましょう。

- 吸音材(グラスウールなど)を併用する

- 遮音マットや遮音シートを床材の下に敷く

スタイロフォームはあくまで「断熱材」であり、防音性を重視するなら、他の素材と組み合わせて使うのがおすすめです。

床下断熱材で失敗しない5つの対策

床下断熱材は、適切に施工すれば冬の冷えや夏の暑さを和らげ、快適な住まいづくりに役立ちます。

しかし、選び方や施工を間違えると「断熱効果を感じない」「床が冷たいまま」など、後悔する場合も少なくありません。

ここでは、床下断熱材で失敗を防ぐために押さえておきたい、5つの対策を紹介します。

対策①隙間を作らない

床断熱の作業が完了。

— M 40yotb DIYで高断熱リノベ断熱等級6超 挑戦中 (@m_40yotb) April 18, 2025

第一期工事と同じくスタイロフォームIBを計130mm。隙間を埋める方式を気密テープから発泡ウレタンに変えて、気密性は向上したはず。 pic.twitter.com/bhec3qxZ5D

床下断熱材は、気密性を保てなければ本来の性能を十分に発揮できません。

特にDIYで施工する場合は、以下のポイントに注意しましょう。

- 梁の間にぴったり収まるサイズでカットする

- 断熱材同士の継ぎ目をしっかり合わせる

- 小さな隙間には気密テープやウレタンフォームを活用する

床下は簡単に修繕できないため、最初の施工が重要です。

断熱材を丁寧に敷き詰めて、冬の底冷えや冷暖房効率の低下を防ぎましょう。

対策②結露や湿気対策をする

夕方まで用事があったので

— けい@DIY公務員FIRE大家 (@love_lover_FIRE) March 15, 2021

とりあえず道具運び込んで作業開始!

壁の一部が湿気でやられてたので壁内調査すると腐ってはなかった✨

防水透湿シートとスタイロフォーム押し込んでおく😄

明日も用事あるので空いてる時間見つけて進めていく感じ😅#DIY #セルフリノベ#洋室化 pic.twitter.com/xz7UnvAQHl

断熱材は湿気を含むと性能が低下し、カビや腐朽の原因になります。

特に床下は湿気がこもりやすい環境なので、以下のような湿気対策も同時に行いましょう。

- 防湿シートを敷いて地面からの湿気を遮断する

- 床下換気口や換気扇を活用して通気性を確保する

- 必要に応じて調湿材や乾燥剤を併用する

スタイロフォームは耐水性に優れた素材ですが、湿気を完全にシャットアウトできるわけではありません。

他の断熱材でも同様に、結露や湿気対策もセットで行うことが、長期的な快適さと家の寿命を長くするポイントです。

対策③固定方法に注意する

切った断熱材をはめ込んでいきます。ピッタリサイズのスタイロフォームは手を離しても落ちてきませんが、床の断熱材は密着させるさせる方が性能が良くなるので、

— なちゃ夫@断熱おじさん (@7ciaod) January 23, 2025

しっかり固定していきます▶︎▶︎ pic.twitter.com/qBlpisdTYC

断熱材を設置する際は、しっかりと固定することも大切です。

固定が甘いと、次第に断熱材がずれたり落下したりしてしまい、断熱効果が損なわれます。

断熱材の固定方法としては、以下がおすすめです。

- 専用の断熱材受け金具や支持材で支える

- 接着剤やビス止めなど、材質に合った方法で固定する

- 断熱材がたわまないよう、適切な厚み・間隔で施工する

特に、地震・強風・動物の侵入などがある環境では、断熱材が動きやすくなるため注意しましょう。

対策④床下の高さを確認する

断熱材を選ぶ前に、床下の高さを確認することが重要です。

せっかく断熱材を購入しても、スペースが足りず施工できなければ意味がありません。

一般的な戸建て住宅の床下の高さは、約450〜600mmが目安ですが、建物によっては330mm程度しかないケースもあります。

少なくとも、以下の点は確認しておくと安心です。

- 床下の高さ(最低330mm、理想は450mm以上)

- 配管や梁などの干渉物の有無

- 床下に潜って作業できるスペースがあるか

床下断熱材を選ぶ前に、まずは床下の高さを測り、失敗を防ぎましょう。

対策⑤断熱材の特性を把握する

床下断熱材は、種類によって性能や価格、施工のしやすさが異なります。

なんとなくで選んでしまうと、効果を感じにくい、扱いづらいといった失敗につながります。

代表的な断熱材の特徴は、以下の通りです。

| 断熱材の種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| スタイロフォーム | ・断熱性能が高い ・吸水性が低い ・軽くてDIYしやすい | ・防音性が低い ・紫外線や衝撃に弱い |

| グラスウール | ・価格が安い ・防音性が高い | ・湿気に弱い ・施工時にチクチクする |

| ロックウール | ・防音性が高い ・耐火性に優れる | ・吸水性が高い ・やや重く加工しづらい |

断熱性能だけでなく、住まいや暮らしに合った素材を選ぶと、断熱材での失敗を減らせます。

関連記事:断熱材比較何がいい?

まとめ:床下断熱材スタイロフォームの特性を理解して厚みを選ぼう

- スタイロフォームは、住んでいる地域の断熱区分に合った厚みを選ぶ

- 家の気密性・断熱性能をふまえて素材やグレードを選ぶ

- 断熱材はすき間なく施工し、湿気やズレを防ぐ工夫をする

スタイロフォームは、断熱性・耐水性・施工のしやすさに優れ、床下のような湿気や冷気がこもりやすい空間に最適な断熱材です。

ただし、厚ければ良いというわけではなく、地域の気候や住宅の性能、予算とのバランスを考慮して選ぶことが大切です。

せっかく良い断熱材を選んでも、施工に隙間があったり、湿気対策を怠ったりすると、断熱効果を十分に発揮できません。

冬でも暖かく、快適な住まいを作るためにも、スタイロフォームの特徴を理解し、ご自身の住まいに合った断熱材を選びましょう。